Une impassabilité de façade

par Pierre Fresnault-Deruelle

BIOGRAPHIE

PAR LE MêME AUTEUR

Un ukiyo-é occidental

Cet inaudible cri qui nous assaille

Préséances

Le cubo-futurisme jazzy de Demuth

L’esprit des salons

L'embrasure fait le spectacle

Un balcon sur la mer

La cécité d’Holopherne

Lamento

Contrepoint

Photographie peinte

Une vaste salle d’attente

Le grand absent

Cette jambe qui dépasse

Un éloge en forme d’ "icone"

Le gandin mélancolique

La couleur du temps

La diagonale

L’instant qui conte

Pas la vue, la vision : l’entrevision même

La laideur n’est pas inéluctable

Le mur ou la peinture séparée d’avec elle-même

L'immobile intranquillité de Jésus

Bacchanales

La conjoncture, forme supérieure de la conjonction

L'oeil du diadème

Du physique au méta-physique

La Loire

La barque bien menée

La réinvention de Gradiva

Le bout du monde

L’ange, comme en retrait

Le spectacle est aussi dans la salle

D’impassibles machines

Le surréalisme souriant de René Rimbert

La pesanteur et la grâce

Chambre avec vue sur rien

Surprise

Abscisses et ordonnées

Le bout du monde

Le testament d'Orphée

Ligéria ou le lit du fleuve

Soleil noir

Algorithme

Basse tension

Un tableau vivant

2500 ans avant le cinéma

La lune décrochée

La pesanteur et la grâce

Une bien profane icône

Une carte postale avant la lettre

Austère et jubilatoire

Le noeud rose

Entre-deux

Le mille-têtes

Le livre qui tombe

L'étendue du désastre

Une impassabilité de façade

par Pierre Fresnault-Deruelle

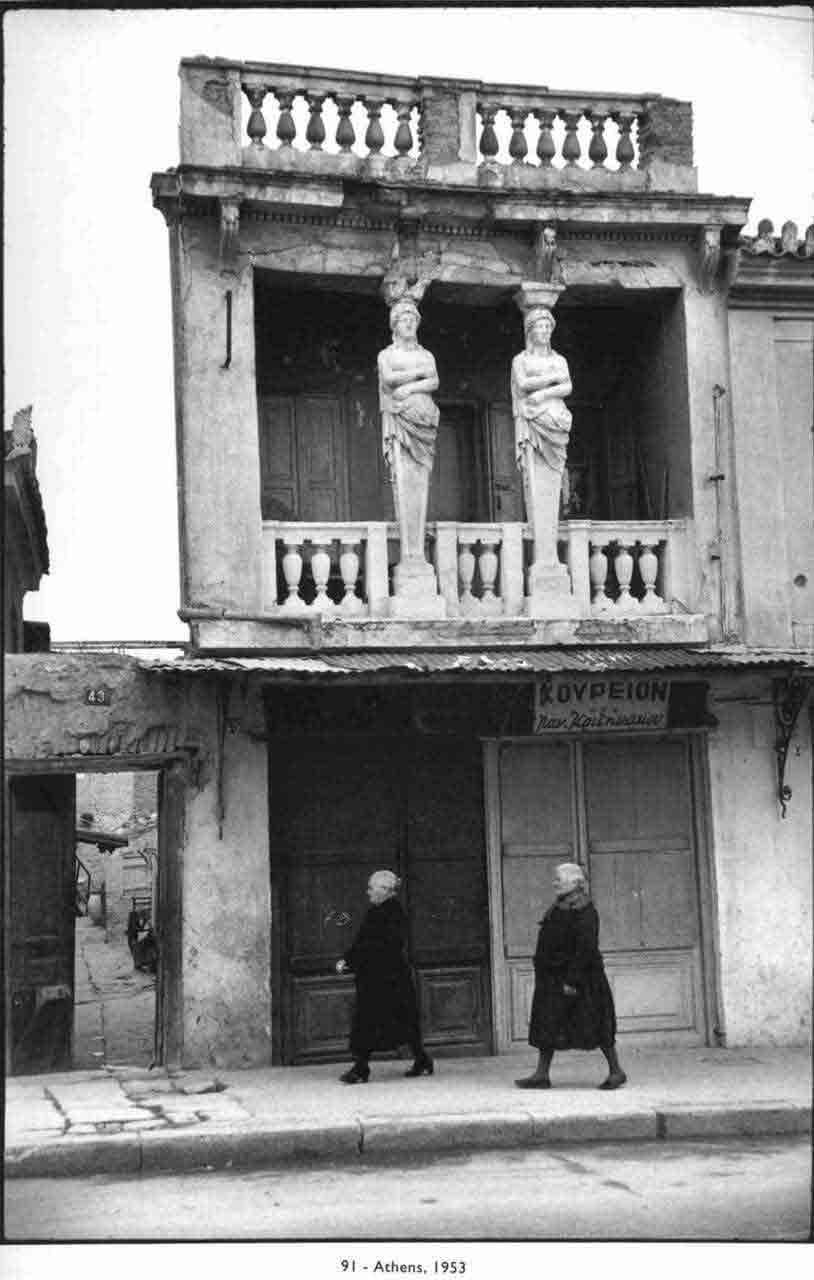

« Je suis belle, ô mortels, comme un rêve de pierre. »

Dans un faubourg d’Athènes, deux femmes, âgées et sans grâce, passent, tout de noir vêtues. Elles longent la devanture d’un magasin fermé, à l’étage duquel, juste à leur verticale, deux cariatides kitsch soutiennent le toit d’une terrasse. Cette coïncidence, née du hasard « préparé » de la capture photographique, a évidemment quelque chose de cocasse. On est, en effet, tenté de voir dans ces statues les doubles « émancipées » des deux rébarbatives ménagères. Pourtant, belles, jeunes et nues (bien qu’à jamais pétrifiées), les statues forment plus qu’un amusant contraste avec les deux vieilles. C’est qu’affleure ici l’histoire d’une déchéance, qui mènerait de l’Hellade mythique à la Grèce d’aujourd’hui.

Allons plus loin. Puisque les deux cariatides sont à l’aplomb de ces mortelles empâtées, ne peut-on voir dans l’ascendance (ou la descendance) que celles-ci instaurent avec celles-là le signe de quelque filiation ? La géographie des lieux conforte notre rêverie puisque sur le côté gauche du cliché une arrière-cour, au-delà de l’ouverture, apporte à notre imagination la réserve de récit qui aurait pu lui manquer. À n’en pas douter, c’est dans le secret de cette cour que se trouve le moyen terme entre les tenants et les aboutissants du scénario : l’escalier (dérobé) qui mène de la terre ferme à l’étage des désirs (dans la peinture classique un nuage, une colonne, un cours d’eau etc. peuvent être cette « frontière » que nous tentons de localiser). Ainsi, l’arrière-cour « fonctionne »-t-elle comme une coulisse : sorte de toposocculte où se trafiquent les métamorphoses ; l’équivalent, en un mot, des cintres d’où « l’on tire les ficelles ». Suffit-il à ces femmes sombres de franchir le seuil du passage (tré-passer) pour accéder à la vie blanche des cariatides ? Au vrai, la tentation est forte de voir dans le « profil bas » de nos ménagères l’indice selon lequel ces dernières ne feraient que se précipiter vers leur destin. Ou bien, au rebours de ce mouvement, faut-il opter pour cet autre « possible narratif » selon lequel les avantages de l’empyrée viendraient à être échangés avec les charmes limités, mais réels, du monde d’ici-bas ? Dans ce cas, assumant jusqu’au bout notre délire d’interprétation, ne faut-il pas subodorer chez ces statues une « impassibilité » de façade ? Comprenons : l’ardente envie, pour elles, d’aller rejoindre la condition humaine, quitte à perdre leur intangible beauté.

L’espace d’un instant, certaines images — Athènes est de leur nombre — nous proposent des doubles « sensés » de notre cadre de vie, qui tendent à nous conforter dans l’idée, folle mais tenace, qu’un principe d’intelligence supérieure gouverne les choses. Concernant le cliché de Cartier-Bresson, ces cariatides et ces femmes de chair sont disposées de telle sorte que nous cédons à la tentation de leur trouver une « communauté d’intérêt ».

Pourtant, deux axes de symétrie cloisonnent l’image en compartiments apparemment étanches. Une ligne horizontale, d’une part (matérialisée par l’auvent de tôle ondulée), sépare le monde « sub-statuaire » de celui des dieux représentés par les colonnades de cet Erechthéion du pauvre ; un axe vertical, d’autre part (symbolisé, dans la partie basse de la photographie, par la frontière entre le panneau clair et le panneau sombre), paraît assigner à chaque Athénienne son « ange » tutélaire. Moyennant quoi, ces quatre figures, réunies deux à deux en cette seule proposition visuelle, atteignent à une sorte de perfection structurale puisque le rapport entre les figures en question dit que la vie et la mort, ou encore le beau et le laid, le statique et le dynamique (bras croisés de l’attente, bras ballants de la marche) sont les signifiants de l’ici-bas et de l’au-delà.

Mais l’antithèse réclame d’être dépassée. La pierre et la chair, bien qu’antinomiques, se révèlent aussi nécessairement articulées que le sont, par exemple, le positif et le négatif photo, c’est-à-dire ces formes pensables en termes de virage (au sens chimique), d’oscillation ou de retournement.

L’image fixe a toujours aimé jouer de sa capacité à marier l’animé à l’inanimé. Innombrables sont les peintures (classiques), dessins d’humour ou photographies qui convoquent, pour les conforter, personnes vivantes et personnages transis. De tels rapprochements nous troublent en ceci qu’ils montrent les humains comme déjà gagnés par la mortelle raideur des convivados de piedra, tandis qu’en retour les statues paraissent accéder à la vie. Cette étrange contamination est plus facile à signaler qu’à expliquer. L’image fixe s’est toujours nourrie du fantasme d’animation qui la hante. Bien qu’amusante, la photographie de Cartier-Bresson, Athènes, avec ses seules armes (le recours à « l’instant propice ») paraît s’inscrire dans ce cadre.

Auteur : Pierre Fresnault-Deruelle