Une carte postale avant la lettre

par Pierre Fresnault-Deruelle

BIOGRAPHIE

PAR LE MêME AUTEUR

Un ukiyo-é occidental

Cet inaudible cri qui nous assaille

Préséances

Le cubo-futurisme jazzy de Demuth

L’esprit des salons

L'embrasure fait le spectacle

Un balcon sur la mer

La cécité d’Holopherne

Lamento

Contrepoint

Photographie peinte

Une vaste salle d’attente

Une impassabilité de façade

Le grand absent

Cette jambe qui dépasse

Un éloge en forme d’ "icone"

Le gandin mélancolique

La couleur du temps

La diagonale

L’instant qui conte

Pas la vue, la vision : l’entrevision même

La laideur n’est pas inéluctable

Le mur ou la peinture séparée d’avec elle-même

L'immobile intranquillité de Jésus

Bacchanales

La conjoncture, forme supérieure de la conjonction

L'oeil du diadème

Du physique au méta-physique

La Loire

La barque bien menée

La réinvention de Gradiva

Le bout du monde

L’ange, comme en retrait

Le spectacle est aussi dans la salle

D’impassibles machines

Le surréalisme souriant de René Rimbert

La pesanteur et la grâce

Chambre avec vue sur rien

Surprise

Abscisses et ordonnées

Le bout du monde

Le testament d'Orphée

Ligéria ou le lit du fleuve

Soleil noir

Algorithme

Basse tension

Un tableau vivant

2500 ans avant le cinéma

La lune décrochée

La pesanteur et la grâce

Une bien profane icône

Austère et jubilatoire

Le noeud rose

Entre-deux

Le mille-têtes

Le livre qui tombe

L'étendue du désastre

Une carte postale avant la lettre

par Pierre Fresnault-Deruelle

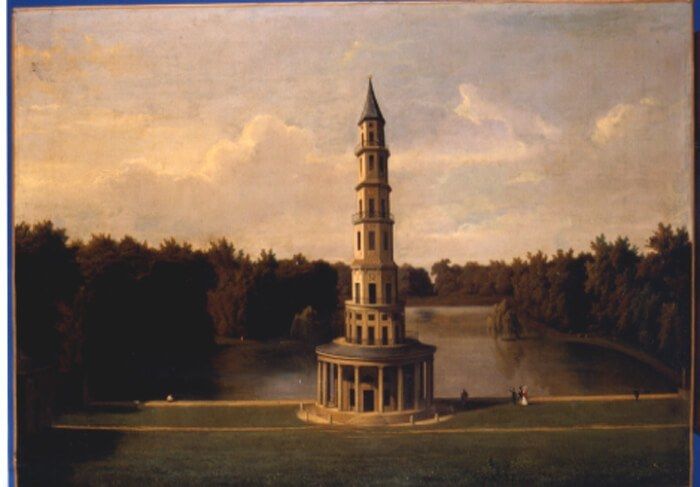

Le sujet de la toile et son traitement ne sont pas sans évoquer la peinture populaire telle qu’elle se développa dans le nouveau monde colonisé (Canada, Brésil, etc.). Ajoutons que le XVII° hollandais ou le XVIII° vénitien produisirent nombre de palais peints au pied desquelles grouillaient des personnages réduits à la taille d’insectes. Il s’agissait autant d’animer le paysage urbain que de donner une échelle de grandeur aux édifices représentés.

Ce qui tranche ici avec ces peintures tient pour partie au point de vue adopté par l’artiste. D’une part, Bouret brosse sa pagode depuis un lieu mental élevé (au niveau du 4° étage de l’édifice) ce qui a pour effet de faire du bâtiment un objet aussi bien « aérien » que « terrestre ». D’autre part, s’il s’agit d’illustrer (au sens premier du terme) ce curieux bâtiment, assimilable à ce qu’on appelait une « folie », il convient surtout de noter que la pagode, quoique éloignée, à la netteté d’un d’une maquette où nul détail ne manquerait.

Construite quelques années avant la chute de Louis XVI, la pagode n’a rien perdu de la wunderkunst qu’elle prétendait être lorsque Le Camus de Mézières en dressa le plan : elle est, non seulement, toujours digne d’être représentée, mais elle attire visiteurs et curieux. A cet égard, le personnage qui précède le couple, à droite de l’édifice, et qui tend le bras en direction de cette « chinoiserie de pierre » fait office de guide.

Défalcation faite de la technique élaborée du peintre, cet ensemble d’éléments (la précision du rendu de l’architecture, les personnages réduits à l’état de figurines, le paysage dans son ensemble ramené à quelque idéal microcosme) ferait de cette huile une œuvre à mi-chemin entre l’art populaire d’antan et ces œuvres qui, après Le Douanier Rousseau, seront signées par Beauchamp, René Rimbert, Jules Lefranc, etc. Quelque chose d’autre, encore, se dégage de ce curieux tableau où règne à la fois le gigantisme et la minutie (a-t-on remarqué la petite sphère de cuivre à la pointe du toit ?). Presqu’au centre d’une composition où la lumière et l’ombre marquent chacun leur territoire, la pagode de Chanteloup, avec son air d’objet incongru, se découpe dans la chaude atmosphère d’un après-midi tourangeau. La prairie, au premier plan, et la pièce d’eau entourée de bois constituent une sorte d’écrin, faisant de cette tour un monument, non seulement isolé, mais comme épargné. Issue de l’art des jardins exotiques anglais, la pagode nous parle, en plein règne du roi Louis-Philippe, de cette extravagance d’Ancien Régime dont la sinité tempérée a trouvé grâce aux yeux des Révolutionnaires.

A Paris, le musée Carnavalet regorge de ce type de tableaux où le médium annonce le rôle que s’apprête à jouer la photographie, puis la carte postale. L’huile de Bouret a rempli une fonction comparable. Elle est au premier chef une image documentaire. Si le métier de l’artiste s’y fait évidemment sentir, il convient d’admettre que le peintre prend ici sa place dans la lignée des imagiers encyclopédistes qui, tout au long du XIX°siècle, vont faire l’inventaire méthodique des curiosités, naturelles ou artificielles, qui se peuvent voir sous le soleil. Cette toile, quoique de dimensions modestes, n’est pas sans lien, par ailleurs, avec l’esthétique des dioramas.

Auteur : Pierre Fresnault-Deruelle