Le spectacle est aussi dans la salle

par Pierre Fresnault-Deruelle

BIOGRAPHIE

PAR LE MêME AUTEUR

Un ukiyo-é occidental

Cet inaudible cri qui nous assaille

Préséances

Le cubo-futurisme jazzy de Demuth

L’esprit des salons

L'embrasure fait le spectacle

Un balcon sur la mer

La cécité d’Holopherne

Lamento

Contrepoint

Photographie peinte

Une vaste salle d’attente

Une impassabilité de façade

Le grand absent

Cette jambe qui dépasse

Un éloge en forme d’ "icone"

Le gandin mélancolique

La couleur du temps

La diagonale

L’instant qui conte

Pas la vue, la vision : l’entrevision même

La laideur n’est pas inéluctable

Le mur ou la peinture séparée d’avec elle-même

L'immobile intranquillité de Jésus

Bacchanales

La conjoncture, forme supérieure de la conjonction

L'oeil du diadème

Du physique au méta-physique

La Loire

La barque bien menée

La réinvention de Gradiva

Le bout du monde

L’ange, comme en retrait

D’impassibles machines

Le surréalisme souriant de René Rimbert

La pesanteur et la grâce

Chambre avec vue sur rien

Surprise

Abscisses et ordonnées

Le bout du monde

Le testament d'Orphée

Ligéria ou le lit du fleuve

Soleil noir

Algorithme

Basse tension

Un tableau vivant

2500 ans avant le cinéma

La lune décrochée

La pesanteur et la grâce

Une bien profane icône

Une carte postale avant la lettre

Austère et jubilatoire

Le noeud rose

Entre-deux

Le mille-têtes

Le livre qui tombe

L'étendue du désastre

Le spectacle est aussi dans la salle

par Pierre Fresnault-Deruelle

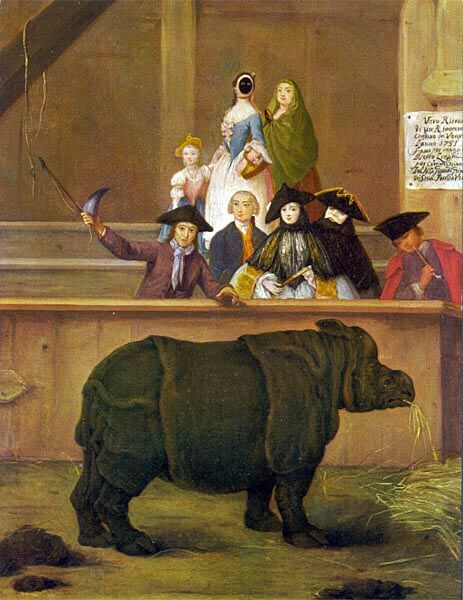

Ramené des terres sauvages, ce rhinocéros est exposé comme le seront, dans les fêtes populaires, les « affreuses merveilles » produites par une nature continuement dispensatrice de formes inattendues. Frappé de constater à quel point le spectacle de la difformité attire ses contemporains, Pietro Longhi peint ces derniers sous un jour dénué d’aménité.

Nous sommes à Venise, au XVIII°s., pendant la période du Carnaval. L’artiste, spécialisé dans les scènes de genre, traque dans l’anecdote le reflet d’une époque où règne une théâtralité telle que la vie citadine en est notablement affectée. La comédie, certes, est partout, qui donne sa tournure particulière aux relations sociales ; mais elle ne peut manquer de gagner en intensité sur les lieux même où le désir de voir rivalise avec celui d’être vu. En donnant sa préférence à une aire proprement spectaculaire – fût-ce, comme ici, une baraque de foire- Pietro Longhi renforce ses moyens d’expression dans la mesure où le dispositif peint fonctionne à la façon d’un miroir grossissant. Difficile, en effet, de ne pas voir que la hiérarchie, si fermement établie dans le tableau entre l’assemblée et le monstre, vacille au profit d’une scandaleuse mise en parallèle.

L’assemblée des curieux est venue vérifier combien la bête lui était radicalement étrangère. L’animal, qui mange et défèque tout à la fois, se tient là, monolithique et stupide, emplissant l’espace de sa répugnante présence. Une rambarde, protégeant les spectateurs du rhinocéros instaure donc le plus naturellement du monde la limite qu’il aurait été obscène de vouloir supprimer, tant est patent le fossé ontologique qui sépare l’abjecte animalité de la société policée des hommes, faits à l’image de Dieu.

Cette rambarde qui distingue la salle de la scène, un peu comme le fait la ceinture d’un vêtement séparant la partie noble du corps (la tête et le buste) de sa partie ignoble (le ventre et les genitalia), fonctionne, cependant, sur un registre ambigu. Etrangement, personne ne regarde (c’est-à-dire ne « reconnaît ») l’animal désigné par le dompteur (à gauche). Comme si Longhi avait voulu nous faire entendre que le rhinocéros, figurant la part d’indicible monstruosité tapie au plus profond de l’être, avait soudain rendu les spectateurs distraits ! Pascal écrivait que le salut viendrait de notre volonté à connaître notre néant ; Longhi nous montre que, décidément, la « distraction » est la chose du monde la mieux partagée. Ces hommes et ces femmes, à demi conscients, dans leur raideur, de la démesure qui les déborde par rapport à l’axe qui les tient, arborent cet air d’absence caractéristique de ceux chez qui transpire la mauvaise foi. Suprême ironie de l’auteur : le rhinocéros, par sa masse, forme l’assise même de cette petite société venue, « hautainement », se distinguer de l’animal.

Seul, l’homme en rouge (sa pipe matérialise la pente du triangle de la composition supérieure de la toile), a vraiment pris la mesure de la terrible et secrète familiarité qui rapproche les spectateurs du monstre. La songerie dans laquelle il est plongé, et qui le constitue en personnage de toute façon à part (est-ce un auto-portrait?)1, fait néanmoins contrepoint avec l’attitude du dompteur, chargé, pour sa part, de rassurer l’assemblée. En même temps qu’un fouet, l’homme ne tient-il pas la corne2 que l’animal a perdue, « castration » qui fait de la bête, désormais, une créature inoffensive ?

Bien qu’on en ait, Le rhinocéros de Pietro Longhi, qui rappelle l’œuvre gravée de Dürer (et qui anticipe la métaphorique créature de Ionesco), est bien plus qu’une curiosité picturale où la laideur se verrait inopinément « magnifiée ». En vérité, sur cette toile aux médiocres dimensions, l’artiste nous livre la superbe et médusante leçon selon laquelle « qui veut faire l’ange fait la bête ». L’anecdote picturale que constitue l’exhibition du repoussant animal devant cette population quasi grotesque3, a la vertu d’un véritable lapsus ; cette irruption du refoulé dans le discours4, qui, bouleversant les syntaxes, nous laisse pantois.

1 Il se peut -autre hypothèse- que ce personnage soit l’homme ayant passé commande de ce tableau. Sur le placard, à droite, tout à côté du fumeur de pipe, il est écrit, en effet : « portrait véritable d’un rhinocéros amené à Venise en l’an 1751, fait par la main de Pietro Longhi sur commande du noble Giovanni Grimani Dei Servi, patricien de Venise ».

2 Cette même corne fait système avec la pipe du fumeur en ce qu’elle est le symétrique de cette dernière dans la construction pyramidale des personnages.

3 Il y a de la maja dans cette femme au masque noir. Pourtant, si Goya « fait signe » ici, Hogarth n’est pas en reste…

4 Outre sa dimension proprement plastique, ce qui n’est pas son principal intérêt ici, Le rhinocéros est -ainsi qu’on l’a compris- considéré comme un « discours iconique ». On veut dire que cette toile déploie son espace en référence à certains codes (esthétiques notamment) bien établis, qui sont censés fonder la vraisemblance de la scène représentée. Or, voici que Longhi brise la vraisemblance (au profit du vrai) avec l’exhition obscène de ce monstre, à tout point de vue dérangeant.

Auteur : Pierre Fresnault-Deruelle