Sur Marey, ou de l’expérience de la vision photographique

par Gian Maria Tore

BIOGRAPHIE

PAR LE MêME AUTEUR

Cet auteur n'a écrit aucun autre article sur ce site.Sur Marey, ou de l’expérience de la vision photographique

par Gian Maria Tore

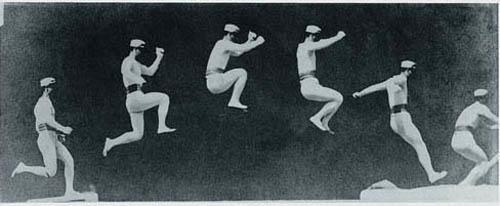

Walter Benjamin notait que l’appareil photographique nous donne l’ « inconscient optique » : il nous fait voir une chose pour laquelle l’œil humain ne suffirait pas. C’est dire qu’il est en quelque sorte une prothèse, qui permet d’étendre notre expérience ordinaire au-delà de ses limites constitutives. Ainsi le paysage mondain disposé par l’appareil photographique est-il « ananthropique », « machinique ». Or à quoi ce phénomène expérientiel et expérimental est-il dû ? Parmi les diverses réponses possibles, une seule paraît particulièrement suggestive : le fait que la « machine » photographique opère sur la figuration de notre monde ambiant. (La « figuration » étant l’opération qui stabilise la perception du monde naturel et y rend possible l’action humaine : c’est l’identification, et donc la reconnaissance de figures – et les « figures » étant, à leur tour, les parties dans lesquelles la totalité du monde ambiant que nous sommes en train de considérer se compose, se con-figure.) Il est clair que, dans la machine photographique, ce qui relève justement du « machinique », de l’« ananthropique » est le temps de la constitution des figures. Les photos expérimentales de Marey le montrent très clairement : le dispositif photographique défigure notre monde ambiant, le monde que nous reconnaissons et dans lequel nous vivons, et le re-figure différemment par sa vitesse.

De ce point de vue, on pourrait dès lors prétendre que, de cette durée qui est une course ou un saut, le dispositif, avec sa vitesse, ne nous rend visible qu’un moment, une partie. Cependant il n’en est rien, sauf peut-être pour les physiciens). Eu égard à notre « (in)conscient optique », à notre point de vu (an)anthropique, nous ne voyons nullement un moment de la course ou une partie du vol. Ce que nous voyons au juste c’est quelque chose comme un homme qui pose, suspendu dans les airs.

Cela nous apprend alors que (1) dans nos processus perceptifs-interprétatifs du monde, nous configurons les événements d’un homme dans les hauteurs ou l’air au bout d’une certaine durée et d’une certaine vitesse – tout comme en musique, il faut un certain temps et un certain tempo pour reconnaître un refrain, pour qu’il ne soit pas défiguré. Et que (2) la machine photographique, en changeant la vitesse et la durée de la figuration anthropique, défigure l’homme en course ou l’oiseau en vol. Ce dont, d’ailleurs, Zénon et puis Bergson nous avaient prévenus : méfiez-vous de considérer le temps ou le monde sensible comme une pure quantité, qu’on pourrait découper et rassembler à plaisir ! Les événements (un homme qui court, un oiseau qui vole) ne sont pas la somme de leurs instants, de leurs parties… Ainsi la photographie ne donne-t-elle pas « des parties » du réel, « des instants » de la vie, des « instants of being ». La photographie, elle ne se contente pas, pour ainsi dire, de la simple quantité. La photographie affecte directement la qualité des choses ; car elle les défigure et les reconfigure. Elle nous donne de tout autres événements ; elle produit des événements. Tout comme un microscope ou une drogue, elle étend l’expérience de notre vision. Elle fait de nous de sujets expérimentaux : soumis à la variation des nos savoirs et, donc, de nos affects.

Auteur : Gian Maria Tore