L’incarnation de la peinture

par Sémir Badir

BIOGRAPHIE

PAR LE MêME AUTEUR

Cet auteur n'a écrit aucun autre article sur ce site.L’incarnation de la peinture

par Sémir Badir

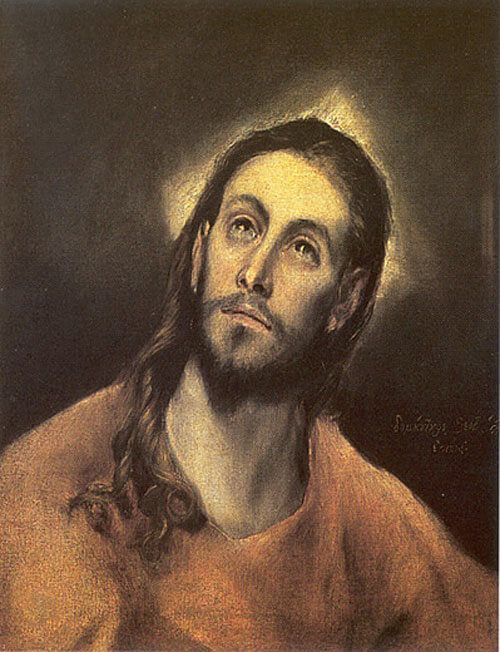

Un petit condensé de théologie. Pourtant, c’est un portrait dépouillé, sans le moindre élément de décor. Presque sans couleurs. Le Greco va alors vers ses soixante ans et sa palette est devenue aussi sèche que celle du dernier Titien. Le fond est d’un noir verdâtre, la barbe soyeuse est mangée par l’ombre, les sourcils sont comme faits au crayon gras. Les pupilles, grandes ouvertes, d’un noir de jais, sont soulignées par des iris gris foncé et barrées de reflets étincelant de blancheur. Comme chez Bassano, les ombres portées sur le cou blanc ne se soucient pas de modeler la chair, mais le rendent d’une raideur sépulcrale. L’auréole qui entoure la tête est blanche et s’estompe en forme de croix grecque. Le Greco a utilisé une seconde chromatique allant du jaune le moins saturé pour éclairer le front, à l’orange et au brun qui jouent de concert pour donner à la tunique sa forme ondulante ; du jaune dessine les mèches de cheveux tombant sur le cou, tandis que l’orange colore légèrement les joues et les lèvres.

L’histoire, si succincts qu’en soient les indices, exprime l’humain. Au Jardin des Oliviers, le Christ se tient agenouillé, prostré dans la prière, les lèvres déshydratées, le teint fiévreux, les yeux fatigués par la veille et le tourment. Soudain il redresse la tête, interpellé par la lumière divine. Le regard, qui ne cherche ni à comprendre ni à supplier, exprime une fervente soumission. Il en sera fait selon Sa volonté.

Le mystère de la passion est pris en charge par des ressources propres de la peinture. D’abord, le bi-chromatisme de la toile exprime un dualisme, si bien qu’on peut distinguer trois zones: la zone supérieure (fond et auréole) exclusivement divine, la zone inférieure (tunique et tombée des cheveux) exclusivement terrestre, et la zone centrale, où les deux valeurs chromatiques sont couplées. Ensuite, les proportions exagérées des épaules par rapport à la tête (en fait : à l’échelle, alors que la tête est légèrement réduite), ainsi que le découvert assez large du cou sont vus en contre-plongée. Le spectateur est ainsi placé dans le mouvement ascendant que suit le regard du Christ lui-même. Si l’on retient que celui-ci est vraisemblablement agenouillé, la contre-plongée paraît tout aussi conventionnelle que l’élongation du nez (dont l’ombre à gauche ne se justifierait pas sinon) et l’éclat vertical des yeux.

Dans le contexte de la Contre-Réforme espagnole, ces conventions ne seront guère appréciées et resteront pour une large part incomprises. Les suffrages de la Compagnie de Jésus se porteront plus volontiers vers le naturalisme caravagesque d’un Zurbarán ou d’un Ribera, deux peintres plus jeunes d’un demi-siècle que Le Greco.

Comparez le tableau avec, par exemple, le Saint François à genoux, avec une tête de mort de Zurbarán (1639, à la National Gallery de Londres). Il y a certes des points communs : sujet analogue, palette de couleurs et proportions comparables. Mais, tant du point de vue de l’approche du sujet que du traitement pictural, les différences sont autrement plus essentielles.

Chez Zurbarán, le saint argumente avec Dieu. Comme la perspective est posée à l’horizontale, à peu près au milieu de la toile, le spectateur est pris dans une dialogique secondaire. Quant à la lumière, venant de gauche, elle ouvre un point de vue supplémentaire. Chez Le Greco, au contraire, tout converge vers un point situé au-delà des limites du tableau, inaccessible et cependant illuminant. On peut rapprocher son œuvre de celle de Jean de la Croix, qui était son contemporain et lui aussi méconnu (sa poésie sera publiée en Espagne seulement quarante ans après sa mort). Pour le Docteur mystique, l’âme s’unit à Dieu dans la plénitude d’un anéantissement. L’incarnation du Christ lors de la Passion en est l’expression extrême, théologiquement comme picturalement, tout comme la Croix trinitaire qui le ceint, elle-même renforcée par d’autres mouvements cruciformes, telles les directions inverses du regard, l’inclination de la tête et la courbe des épaules.

Auteur : Sémir Badir