Champ, contre-champ

par Olivier Schefer

BIOGRAPHIE

PAR LE MêME AUTEUR

L'abîme métaphysique

Champ, contre-champ

par Olivier Schefer

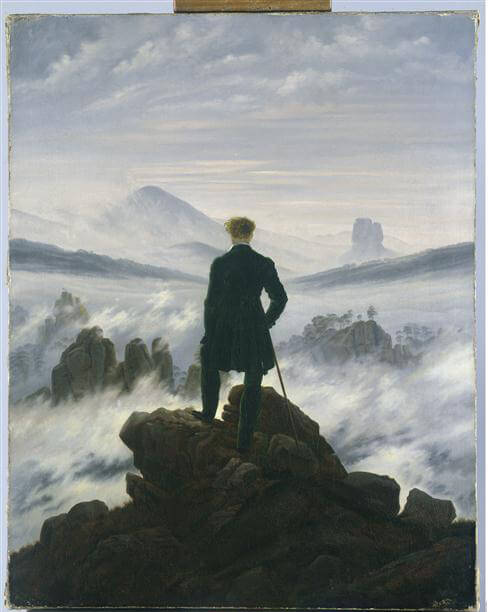

La toile du peintre suisse Ferdinand Hodler, intitulée Regard dans l’infini(1904), paraît reprendre le thème et le dispositif du Voyageur contemplant une mer de nuages (1818) de Caspar David Friedrich. Ces deux œuvres nous présentent en effet un personnage isolé dans un paysage montagneux, qui surplombe depuis un sommet une étendue de nuages, parsemée de pointes rocheuses. Il est vrai que le courant symboliste, auquel Hodler se rattache, est un des héritiers du romantisme allemand des années 1800, dont il prolonge les aspirations spiritualistes et idéalistes, notamment l’attachement mystique à la nature. Dans Le Chemin des âmes d’élection (1893), Hodler retrouve le motif deLa Croix dans la forêt (1820) de Friedrich. Pour autant, les dissemblances ou les écarts sont aussi frappants que les points communs, de sorte que ces deux images semblent dialoguer en s’inversant.

Suivant un principe auquel il a souvent recours, Friedrich peint un personnage de dos (ici un garde forestier), qui se tient debout sur un amas rocheux, absorbé dans la contemplation du paysage. Par le simple procédé consistant à placer au-devant de la scène une figure de dos, Friedrich souligne l’importance romantique de la subjectivité et de l’intériorité. Car en considérant un personnage qui regarde un paysage, que voyons-nous au juste ? Nous ne percevons pas un fragment objectif de nature, pas plus que nous n’assistons à une action (il ne se passe à proprement parler rien) : nous voyons l’acte même de la vision et de la contemplation rêveuse. Le voyageur illumine le tableau de ses pensées secrètes et le paysage devient en retour un « pays de l’âme ». L’horizon sublime qui se devine à travers les nappes de brumes est une zone indéfinie propice à « rêver et deviner au-delà », pour reprendre les mots de Baudelaire consacrés au romantisme nordique.

Le jeune homme nu qui nous fait face chez Hodler, dressé sur un promontoire de cailloux et d’herbe, n’est pas seulement l’image négative et inversée du voyageur contemplatif (et habillé) qui nous tourne le dos chez Friedrich. Contrairement à ce dernier, il n’entre pas en pensée dans le tout du monde, mais il le surplombe verticalement. Il surmonte même la ligne d’horizon et touche presque le ciel (comme le haut de la toile). Robert Rosenblum le décrit comme « une sorte de superman nu et abstrait ». Il est vrai que sa nudité est pour le moins incongrue en ce lieu : on notera toutefois le geste presque féminin de ses deux bras qui recouvrent sa poitrine, faisant de cet adolescent une sorte d’androgyne malhabile plus encore qu’un surhomme. Comme les romantiques, Hodler recherche le divin dans la nature. Mais là où Friedrich s’attache à peindre la relation subjective et imaginaire au Tout, Hodler veut traduire l’ordre universel lui-même, sa beauté éternelle et ses lois rythmiques d’harmonie (tel le « parallélisme », quintessence de cet ordre). Selon lui, l’artiste poursuit bien une « mission » ici-bas : « – Il fait valoir la nature en mettant en évidence les choses ; il fait valoir les formes du corps humain – il nous montre une nature agrandie – simplifiée, – dégagée de tous les détails insignifiants »

Auteur : Olivier Schefer