L’œil barré de l’enfant

par Simon-Alexandre Zavadil

BIOGRAPHIE

PAR LE MêME AUTEUR

Les paupières closes de Vénus

L’œil barré de l’enfant

par Simon-Alexandre Zavadil

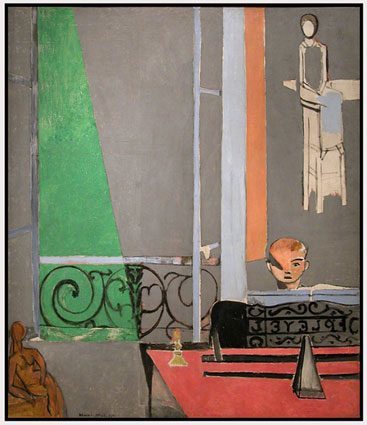

Au sein d’un environnement cossu, un enfant prend sa leçon de piano. Au titre explicitement descriptif du tableau s’ajoute son caractère autobiographique : Matisse, le peintre, témoigne de son désir paternel de voir son fils, Pierre, devenir musicien. Mais ce visage, cette fenêtre, ces corps, ce rideau, ces objets, ce gazon ne sont pas plus l’authentification d’une réalité première que le prétexte à la projection imaginaire d’un désir subjectif. La Leçon de piano ne raconte rien. Et elle n’est pas davantage la peinture se racontant elle-même. Si la tension entre la chose et le signe est au coeur de la peinture de Matisse, comme entre ce visage d’enfant simplifié et la forme en éventail avec laquelle il se confond et qui réfléchit le triangle modulaire du métronome à la manière d’un prisme, ce n’est pas au profit d’un art moderniste explorant avec application ses propres effets opératoires. Non, le tableau n’est pas l’histoire de sa réalisation, ni l’énonciation des possibilités formelles de la peinture, mais cette surface active qui fait être la vision par création continuée. Pas plus leçon de choses que leçon de peinture, la Leçon de piano est l’exploration du lien phénoménologique entre l’oeil et le visible.

C’est pourquoi, pour Matisse, il s’agit de peindre d’entre les choses. Or entrequ’y a-t-il ? Rien. Rien de visible, rien de tangible. L’air ? L’atmosphère ? Certainement. Matisse ne l’a que trop bien compris : on ne donne à voir qu’enretirant à voir. Car, à chaque fois, le visible, dans une nouveauté toujours renouvelée, advient depuis son retrait. N’existant nulle part ailleurs que dans le mouvement par lequel il est arpenté, l’espace matissien, tout entier dans le passage, se constitue par ratures, par effacements. Ajouré de part en part, mais aussi portant en lui les choses comme son ombre portée, il procède de ce point où le visible s’escamote tout en se donnant. Ainsi, il y a ce gris qui rabat l’un sur l’autre l’intérieur de la pièce et l’extérieur du jardin et arrache les formes à la pesanteur en les faisant flotter. Il y a aussi cette balustrade mangée par le gazon, passant au-dehors comme effacée, ou rayée, mais également passant au-dedans, d’un côté, développant une ligne mélodique de part et d’autre des bords latéraux du tableau avec son prolongement à travers le motif du pupitre du piano, de l’autre, jouant sur la ligne aérienne de cette fenêtre en dessinant un point pivotant par rotation d’un quadrillage noir et vert à la base d’une guirlande de feuilles d’acanthes. Mais il y a également l’oeil barré de l’enfant, par une sorte de bandeau nocturne, qui aveugle le regard s’appliquant à déchiffrer la partition, et, par contrecoup, musicalise l’espace. Et il y a encore ce petit bougeoir, métal en fusion ou effusion de lumière, sceau ou armoiries de l’invisible, tache aveuglante, située à égale distance des bords latéraux, comme un zip invisible, faisant pousser l’image à la verticale.

Là où la perspective nous a habitué à faire de l’espace un contenant universel, où chaque chose a son emplacement déjà déterminé, l’espace matissien,étoilé, procède tout entier de la différenceinobjectivable et insituable entre le visible et l’invisible. Etrange situation. Fenêtre ouverte, oeil ouvert, mais sur rien. Précédée par aucune totalité, ni se développant par accumulation de parties ou par va-et-vient entre deux niveaux de visibilité, la vision s’invente au fur et à mesure de l’exploration du tableau par l’oeil. Ce n’est pas qu’il y aurait, par delà la découpe des bords, à prolonger les formes brutalement interrompues, comme si la fenêtre découpée, le piano découpé invitaient le spectateur à leur donner une extension imaginaire. Non, autre chose est en jeu : l’irruption de l’image. Soulignés et répétés ici par les battants de la fenêtre, par les rideaux, par les pieds du tabouret, par l’appui de la balustrade, les bords du tableau permettent à l’image d’advenir comme un rapt. Oeil arraché, oeil fasciné, par une vision hors lieu, hors cadre, le spectateur est dans le tableau. Ou, plutôt, voyant en lui et par lui, le tableau se (re)crée en lui. Poïétique de la vision, les bords aux arêtes vives sont cette frontière invisible qui donne au spectateur comme lieu de résidence le tableau, selon une traversée de l’image qui le fait naître à lui-même en faisant naître en lui les choses, bref selon cet espace se constituant sur les bords erratiques du visible et de l’invisible.

Auteur : Simon-Alexandre Zavadil