Minimal

par Jan Baetens

BIOGRAPHIE

PAR LE MêME AUTEUR

Cet auteur n'a écrit aucun autre article sur ce site.Minimal

par Jan Baetens

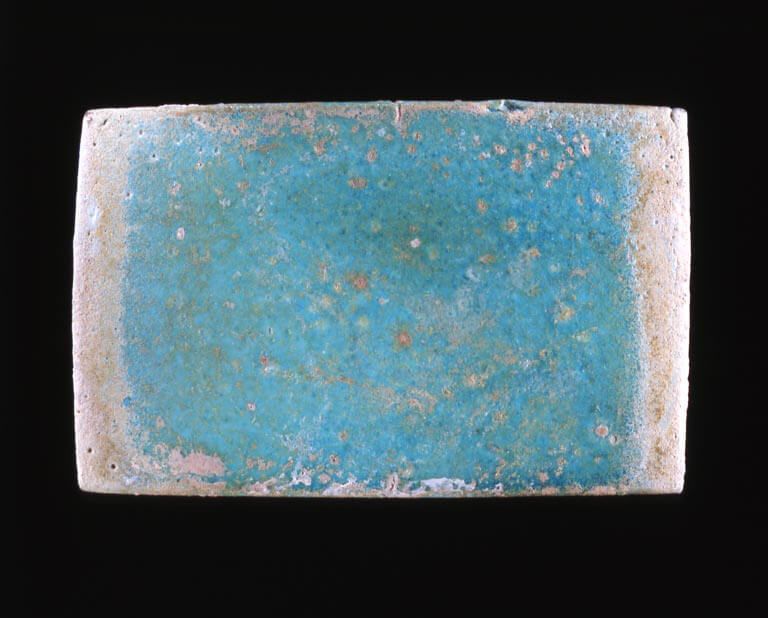

Ce « carreau de revêtement mural », objet simple et neutre, est le lieu d’une très grande joie, d’un miracle de joie peut-être.

Le premier mot qui compte ici est le lieu, car c’est bien le lieu qui est producteur de miracle. La magie de ce carreau, petit pan de mur bleu, est en effet inséparable de l’écran -en l’occurrence l’écran informatique- où il se manifeste. L’objet même passerait-il inaperçu en salle ? Ce n’est pas improbable. Les pixels, puis le cadrage informatique aidant, le mille-feuille d’argile et d’émail se transforme tout à coup en constellation, et le regard du lecteur chavire. Littéralement : ce qui se découvre devant moi à l’écran, c’est là-haut dans le ciel que je l’imagine. Moins littéralement : voilà que je me perds, mais sans nulle angoisse, dans l’infini de ces lumineuses ténèbres. L’image-écran n’apparaît pas à l’écran, elle est le support fait image et inversement. Le support marié à la représentation, c’est un dispositif miraculeux où l’on ne sait plus très bien ce qui est cause et ce qui est effet. Ce qu’on sait pourtant, intuitivement et donc réellement, c’est qu’un tel dispositif ne se réduit pas à la machinerie du musée, capable de gonfler, de magnifier, de transformer tout et n’importe quoi, pour reprendre le cliché monumental du siècle passé. Ici, l’image à l’écran déclenche quelque chose, qui nous bouleverse. La plaque de faïence vue à l’écran est toute de beauté, elle procure une joie intense, là où, sauf exception inconnue de moi, le ready made n’en donne jamais (ce dernier peut satisfaire l’esprit, et il ne s’en prive pas, mais jamais le corps).

Le second mot qui compte, ce sont les mots mêmes, plus exactement les mots pour dire le carreau, qu’ils soient déjà là ou qu’ils nous viennent à l’esprit en regardant : « carreau de revêtement mural », « troisième dynastie », « acquisition récente », « petit pan de mur bleu », « carré bleu sur carré brique »… Les mots se tissent ainsi à l’image-écran, creusant, prolongeant, inventant d’autres images qui se superposent, strates nouvelles comme physiquement rajoutées à la matérialité numérisée de l’objet, au rectangle recouvert d’émail, recouvrant les murs, enveloppant nos sensations. Est-ce que je suis le seul à penser à Jazz, à Matisse, à la musique des sphères, par exemple ?

Le troisième mot, enfin, est miracle, évidemment, même si le miracle en question n’est sans doute pas celui qu’on attend. Grâce au carreau, le musée, c’est-à-dire le monde de l’art et de la culture en général, est comme délivré de se fonction moderne. Il n’est plus machine faite pour la transfiguration du banal, mais autre chose. Le carreau n’a pas besoin de musée, ni du musée, pour devenir « beau », il l’était déjà et si sa beauté devient éclatante, c’est à cause de l’écran, puis des mots qui en aimantent la perception. Ici, ce n’est plus le musée qui transfigure l’objet, c’est l’objet qui transfigure le musée. Celui-ci se métamorphose au contact d’un objet aussi simple et parfait que ce carreau, qui lui apprend quelque chose sur la beauté du monde. Ce n’est pas le musée qui célèbre l’objet -ou qui, à défaut d’être capable de produire du beau, du plaisir, de la joie, se contente de montrer autrement ce qui se voit dehors-, c’est l’objet qui vient apporter la preuve que le monde est assez beau pour entrer au musée ; la preuve que c’est même lui -l’objet, le monde, l’autre de l’art- qui sauve le musée et qui le fait en quelque sorte par pure bonté, en se donnant au musée, en nous libérant de la rupture entre le musée et le monde, l’art et la culture, les objets à la fenêtre et notre regard qui les remercie d’être là.

Auteur : Jan Baetens