La colombe et les ténèbres

par Pierre Fresneault-Deruelle

BIOGRAPHIE

PAR LE MêME AUTEUR

Humaine, trop humaine Madone ?

La colombe et les ténèbres

par Pierre Fresneault-Deruelle

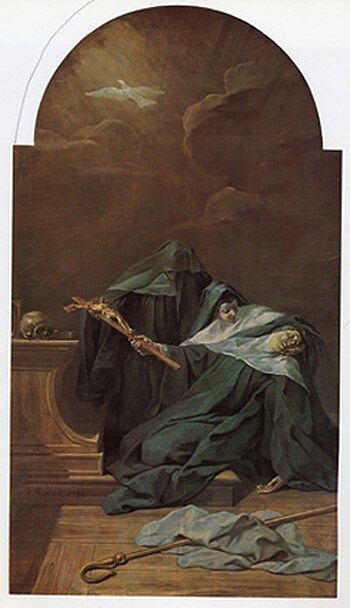

Jean II Restout, qui commémore ce moment de l’histoire de l’Eglise, nous transporte sur les lieux même du trépas de la sainte, en ayant soin de reprendre le motif de l’oiseau, allégué par Jacques de Voragine. « Or, voici que trois jours après, saint Benoît, dans sa cellule, vit l’âme de sa sœur montant au ciel sous la forme d’une colombe. Il fit transporter son corps au monastère, et l’ensevelit dans le tombeau qu’il avait préparé pour elle ». Tels sont les quelques mots que La Légende dorée 1nous livre sur la fin de la moniale dont Benoît de Nursie était le frère jumeau.

La vision de la colombe qui avertit Benoît de la mort de Scholastique, interfère trop, avec la tradition iconographique pour signifier seulement en cet instant peint que Scholastique rend l’esprit. Nous avons vu trop de colombes dans trop d’Annonciations pour ne pas voir dans l’oiseau s’en retournant vers la gloire du Père, outre le départ d’une âme d’exception, une évaporation de la grâce: irréparable est la perte de la sainte dont la mort équivaut à un regain d’obscurité.

Cette grande « machine », dont le pendant était un Saint Benoît en extase tableaux qui décoreront un temps les murs du Prieuré de Bourgueil – se charge de tout le poids des lamentos de la peinture doloriste : Scholastique est au crucifix – qu’elle n’a pas lâché – ce que Marie, au pied de la Croix, est à son Fils torturé. La moniale et ses compagnes n’ont-elles pas, au reste, quelque chose des Saintes Femmes au Golgotha ? La présence du crâne (auquel on a ajouté un sablier), et qui constitue le memento mori personnel de la religieuse, ne fait que renforcer ce sentiment.

En défaillant de la sorte, Scholastique nous renvoie aux femmes extatiques du Bernin, de Francisco del Cairo ou de Sebastiano Ricci3qui rappellent qu’entre Dionysos et Jésus une scandaleuse liaison ne laisse d’opérer. Au vrai, bien qu’exhalant son dernier soupir, la religieuse, qui s’abîme en Dieu, s’effondre quasi voluptueusement.

La crosse de l’abbesse, tombée à terre, ainsi que le tissu qui en recouvre partiellement la hampe, sont là pour introduire un peu de désordre dans cette composition pétrie de classicisme. On remarque, en effet, que la ligne descendante du crucifix entre en correspondance symétrique avec celle du corps de la sainte, de sorte que le voile tombant de l’inquiétante moniale du fond, et qui vient diviser au plus juste l’angle formé par ces deux obliques convergentes, matérialise l’axe vertical du tableau.

Comme si le monde, en la diversité de ses constituants, mais aussi dans les déliaisons de la contingence, avait, malgré tout, conservé les linéaments d’une certaine cohérence, signes, ici-bas, de la Transcendance.

A ce premier schème s’en superpose un second, éminemment baroque. A bien y regarder, le crucifix et la crosse, d’une part, la ligne du corps de Scholastique et l’envolée de la colombe, d’autre part, évoquent, sous ce ciel tourmenté, la terrible brisure des éclairs. Ajoutons, encore, qu’entre le crucifix et la sainte, un grand V s’est ouvert, d’où l’Esprit, dirait-on, s’échappe à tire d’ailes. Matthieu l’évangéliste nous rapporte qu’à la mort du Christ les ténèbres se firent sur la terre et que cette dernière se mit à trembler ; à sa manière, l’artiste nous montre qu’avec le trépas de la sainte, l’univers est à nouveau bouleversé.

Les ombres et les lumières de la partie basse de la scène, distribuées comme on voit, évoquent l’éclairage strict d’un proscenium, tandis que, dans sa partie haute, la toile de Jean Restout emprunte au registre non moins théâtral de la dramaturgie d’alors, qui voulait que la manifestation du divin s’accompagnât d’abondantes nuées. Ces volutes brunes, allié au bleu vert «local» de l’habit des religieuses, confèrent à la toile la sévère grandiloquence convenant à cette page d’ hagiographie. Héritier de Jean Jouvenet, Jean II Restout nous livre un chef- d’œuvre dont le « grand goût », quinze ans après la disparition de Louis XIV, pouvait s’enorgueillir.

Auteur : Pierre Fresneault-Deruelle