Un quasi-décor de décors

par Sophie Join-Lambert

BIOGRAPHIE

PAR LE MêME AUTEUR

Cet auteur n'a écrit aucun autre article sur ce site.Un quasi-décor de décors

par Sophie Join-Lambert

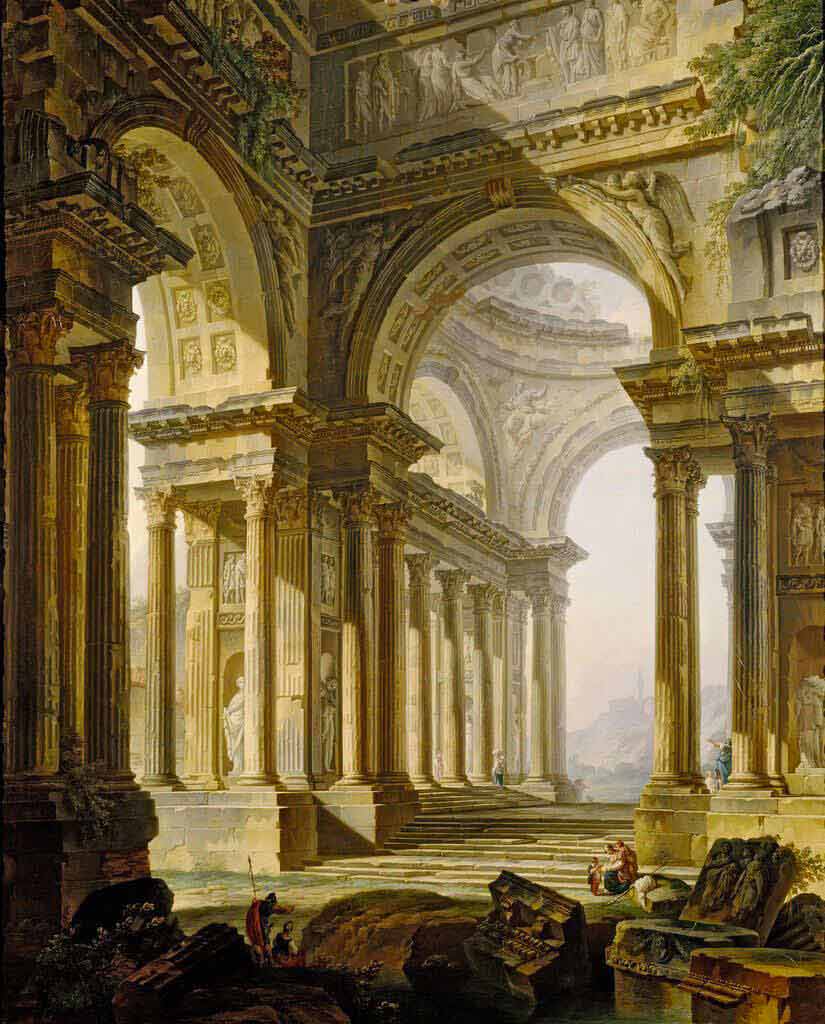

Il est fort probable que cette oeuvre soit le morceau de réception que Demachy présente à l’Académie en 1758, car les descriptions que l’on a pu recueillir semblent correspondre à celle-ci. Il convient néammoins d’émettre cette hypothèse avec la prudence qui s’impose, puisque, comme le souligne Fontaine, on perd la trace de ce tableau après 1793.

Reconnu par ses contemporains comme le rival le plus heureux d’Hubert Robert, il est vraisemblable, que contrairement à cet artiste, Demachy ne soit jamais allé en Italie. Cette oeuvre cependant a été réalisée à une date où de nombreux modèles antiques étaient largement diffusés, notamment par l’estampe, permettant aux artistes de puiser dans ces registres de formes et répandant ainsi inlassablement une esthétique idéale qui séduisait par sa puissance et sa poésie.

Comment ne pas évoquer devant ce tableau, la supposition, émise par Marianne Roland-Michel que Demachy ait commencé à se faire connaître par la scénographie. La théâtralité de cette composition est en effet saisissante, et appartient par différents détails au registre du décor de scène. Demachy, qualifié dans l’Avant Coureur de « grand créateur d’illusion » semble ici, plus que jamais, l’héritier direct de son maître Servandoni, qui fut nommé en 1728 premier décorateur à l’Académie Royale de musique. Les nombreuses réalisations que ce dernier effectua pour l’Opéra lui valurent d’être véritablement adulé par le public parisien jusqu’en 1750. Servandoni transmettra également à Demachy l’art de la rovine ideale, qu’il avait lui-même reçu de Pannini. Ce Temple en ruines est en fait la synthèse manifeste de ces deux influences.

La mise en page très dense, mettant en place des éléments architecturaux qui semblent excéder la toile, confère à ce tableau une sorte de surdimension, la monumentalité du lieu étant accentuée par la présence discrète, presque fantomatique de personnages minuscules. L’oeuvre est particulièrement équilibrée et structurée, l’artiste cependant a évité, de manière ingénieuse, toute monotonie, car les lignes se croisent en de très nombreux points, invitant ainsi l’oeil à naviguer à travers les multiples recoins de la composition. Cette caractéristique sera soulignée par l’un des critiques du Salon qui indique que cet intérieur d’un temple est : d’un effet singulier ; la perspective est très étendue, les jours sont distribués à propos, l’oeil en parcourt avec délices les différents passages . Demachy utilise une perspective fuyante qui est peut-être également un emprunt à Servandoni qui a innové, dans les décors de scène, la perspective per angolo. Elle est ici particulièrement bien maîtrisée par Demachy qui occupera des années plus tard, au sein de l’Académie, la fonction de professeur de perspective.

Ce tableau qui, comme l’indique le Mercure de France produit un grand effet, témoigne également de l’influence de Piranèse dont les quatre volumes des Antichità Romane avaient été publiés deux ans auparavant, en 1756, et connaissaient un immense succès.

Une version réduite de ce tableau a figuré à une vente en 1923 à Budapest. Les dimensions de cette oeuvre (60×48), peuvent laisser supposer qu’il s’agit de l’esquisse de ce Temple en ruines.

Auteur : Sophie Join-Lambert